新幹線と特急の違いを、切符や料金の仕組みと合わせて整理しました。

初めて利用する方はもちろん、久しぶりに乗るときでも「乗車券と特急券ってどう違うの?」「改札はどう通ればいいの?」と疑問が浮かぶことがあります。

この記事では列車の種類の違いから始めて、運賃と料金の関係、きっぷの購入方法や準備のポイントをわかりやすくまとめました。

さらに、紙のきっぷと電子チケットの使い分け、混雑時の代替手段やトラブル時の対応といった実用的な内容も整理しています。

出発前にチェックしておけば、改札の通過から車内での過ごし方、降車時まで落ち着いて行動できるはずです。

これから新幹線や特急を利用する際の準備や確認に役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考になさってください。

新幹線・特急・快速の違いを整理

新幹線と特急、そして快速は名前が似ていても役割が異なります。

ここでは、それぞれの特徴を整理し、どんな場面で使い分けられているのかを確認していきましょう。

新幹線の特徴

新幹線は、日本国内で最も高速で移動できる長距離列車です。専用の線路を走行するため、都市間を短時間で結ぶのが大きな特長です。

座席は全て指定席または自由席に分かれ、快適性や利便性を重視した車両構成になっています。

特急列車の特徴

特急列車は在来線を走る列車の中でも速達性が高い列車です。停車駅を限定し、通常の快速や普通列車に比べて短時間で移動できます。

都市間や観光地を結ぶ路線で多く利用されています。

快速・普通列車との違い

快速列車は普通列車より停車駅が少なく、移動時間を短縮できるのが特徴です。

一方で、特急券など追加料金が不要なケースが多く、気軽に利用できます。

以下に、新幹線・特急・快速の違いを整理した表を示します。

| 列車種別 | 走行路線 | 速度 | 追加料金 |

|---|---|---|---|

| 新幹線 | 専用線路 | 最も速い | 必要(特急料金+乗車券) |

| 特急列車 | 在来線 | 速い | 必要(特急料金+乗車券) |

| 快速列車 | 在来線 | 普通よりやや速い | 不要(乗車券のみ) |

このように、列車の種類ごとに速度や料金体系が異なります。

移動距離や目的に合わせて適切な列車を選ぶと、効率的に移動できます。

乗車に必要なきっぷの基本

新幹線や特急を利用するときには、普通列車とは異なり2種類のきっぷが必要になります。

まずは、乗車券と特急券の基本的な役割を押さえておきましょう。

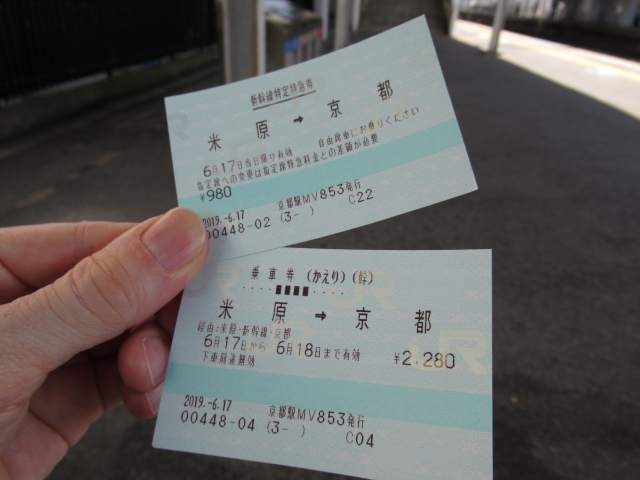

新幹線利用には2種類のきっぷが必要

新幹線に乗る場合は「乗車券」と「特急券」を組み合わせるのが基本です。

乗車券は出発駅から到着駅までの区間を移動するための基本料金、特急券は新幹線や特急といった速達性の高い列車に乗るために必要な追加料金です。

乗車券の役割と使い方

乗車券は電車に乗るための基本的なきっぷです。在来線・新幹線を問わず、移動する区間に応じて運賃が決まります。

改札を通るときや乗車中に必要となるため、必ず持っておく必要があります。

特急券の必要性と特徴

特急券は、新幹線や在来線特急を利用するときに求められる追加のきっぷです。

これにより、速達列車に乗る権利が得られます。

また、座席の指定がある場合は、特急券とともに指定席の情報も発行されます。

以下の表で、乗車券と特急券の違いを整理します。

| 券種 | 役割 | 必要となる場面 |

|---|---|---|

| 乗車券 | 区間を移動するための基本的な運賃 | すべての列車(普通~新幹線)で必要 |

| 特急券 | 速達列車に乗るための追加料金 | 新幹線・在来線特急に乗るとき |

まとめると、乗車券が移動の「基本料金」、特急券が速さや快適性の「追加料金」という考え方です。

この2枚が揃ってはじめて新幹線や特急を利用できる仕組みになっています。

運賃と料金の違い

鉄道を利用する際には「運賃」と「料金」という言葉がよく登場します。

似ているようで実は違うこの2つの仕組みを整理して理解しておくと安心です。

運賃=移動の基本料金

運賃とは、駅から駅までの距離に応じて設定される基本的な費用のことです。普通列車でも新幹線でも、まずはこの運賃を支払う必要があります。

つまり「電車に乗るための土台となる費用」と言えます。

料金=特急料金や指定席料金など追加分

料金とは、運賃に加えてかかる追加費用を指します。

新幹線や特急に乗る際の特急料金、指定席を利用するときの指定席料金、グリーン車に乗るときのグリーン料金などが含まれます。

以下に「運賃」と「料金」の違いを整理しました。

| 区分 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 運賃 | 駅間の距離に応じた基本的な移動費用 | 普通列車、新幹線、特急すべてで必要 |

| 料金 | 運賃に追加して支払う費用 | 特急料金・指定席料金・グリーン料金など |

運賃がベース、料金がプラスアルファというイメージを持つと分かりやすいでしょう。

この2つを正しく理解しておくことで、きっぷ選びや支払いの際に迷いにくくなります。

きっぷの購入方法と選び方

駅で直接買う方法から、スマホを使った予約まで、きっぷの購入手段はいくつかあります。

それぞれの特徴を知り、状況に合わせて選べるようにしておきましょう。

駅窓口・券売機で購入する方法

駅窓口(みどりの窓口)や券売機では、駅員に相談しながらきっぷを購入できます。

特に窓口では、区間や座席の希望を伝えて手続きを進められるため安心です。

券売機は24時間稼働しているわけではありませんが、空いていれば短時間で購入できます。

ネット予約やスマホアプリの利用

インターネット予約サービスや公式アプリを利用すると、自宅や外出先から簡単に手配できます。

発券は駅の券売機や専用機で行う場合と、電子チケットとしてそのまま使える場合があります。

移動前に準備できるので、混雑を避けたいときに便利です。

どの方法を選ぶかのポイント

以下に、購入手段ごとの特徴を比較しました。

| 購入方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 駅窓口 | 相談できる安心感、複雑な経路も対応可能 | 混雑しやすく、時間がかかる場合がある |

| 券売機 | 短時間で購入できる、駅構内で完結 | 操作に慣れていないと迷うことがある |

| ネット予約・アプリ | 事前手配ができる、混雑を避けやすい | 発券が必要な場合もあり、通信環境が必要 |

窓口は安心感、券売機はスピード、ネット予約は手軽さと、それぞれの強みがあります。

移動の状況や準備のしやすさに応じて選ぶのが良いでしょう。

混雑時の購入方法

繁忙期や直前の時間帯は、みどりの窓口が混雑することもあります。

そんなときに役立つ代替手段を知っておけば、スムーズに手配できます。

みどりの窓口が混雑している場合の代替手段

窓口が長蛇の列になっているときは、自動券売機を利用するのが一般的です。最近の券売機は操作画面が分かりやすく、座席指定や往復割引などにも対応しています。

また、駅によっては多言語対応している機械も設置されているため、観光客にも利用しやすくなっています。

券売機やネット予約の活用

混雑を避けるにはネット予約やスマホアプリも有効です。

事前に手配しておけば、当日は発券機で受け取るだけ、または電子チケットとしてそのまま利用できます。

出発直前に慌てて窓口に並ぶ必要がなくなるため、時間を有効に使えます。

以下に混雑時の主な対応策をまとめました。

| 方法 | 特徴 |

|---|---|

| 自動券売機 | 窓口より待ち時間が短い、座席指定も可能 |

| ネット予約 | 事前に準備でき、当日は発券またはスマホで利用 |

| 旅行代理店 | 事前に相談しながら手配できる |

「窓口が混んでいるときの予備手段を知っておく」だけでも、移動準備がぐっと楽になります。

状況に合わせて柔軟に選びましょう。

紙のきっぷと電子チケットの違い

きっぷには、従来の紙タイプとスマホやICカードで利用できる電子タイプがあります。

両者の違いを理解し、自分に合った方法を選んでみましょう。

紙のきっぷを使う場合の流れ

紙のきっぷは、駅の窓口や券売機で発行されます。

改札を通るときには、きっぷを挿入口に入れ、通過後に取り出して利用します。

物理的な券なので「手元に残して確認できる」という安心感がありますが、紛失しないよう注意が必要です。

電子チケットやICカードを利用する場合

電子チケットは、公式アプリやネット予約サービスを通じて購入し、スマホやICカードに登録して利用します。

改札では画面のQRコードをかざす、またはICカードをタッチするだけで通過できます。

発券の手間がなく、混雑時でもスムーズに使えるのが利点です。

ただし、スマホの充電切れや通信環境によって利用に支障が出る場合もあるため、事前に準備しておくことが望ましいです。

以下の表で、紙のきっぷと電子チケットの違いを整理しました。

| 種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 紙のきっぷ | 手元に残せる、発券済みで安心感がある | 紛失のリスク、窓口や券売機で発券が必要 |

| 電子チケット | 発券不要、スマホやICカードで改札を通過可能 | 充電切れ・通信不良時に利用できない場合がある |

「手元で管理できる安心感」なら紙のきっぷ、「発券不要の手軽さ」なら電子チケットと、それぞれの特徴を理解して選ぶと便利です。

お得に利用する一般的な方法

新幹線や特急を少しでもお得に利用したい方のために、一般的に使われる割引きっぷやサービスがあります。

代表的な方法を押さえておきましょう。

早割や事前予約の活用

多くの鉄道会社では、乗車日の数日前までに予約すると割引になるサービスを提供しています。

いわゆる早割きっぷは、あらかじめ予定が決まっている方に便利です。

ただし、変更や払い戻しに制限がある場合もあるため、利用条件を確認してから申し込むことが大切です。

回数券や企画きっぷの利用

特定の区間を繰り返し利用する場合には、回数券や鉄道会社が販売する企画きっぷも選択肢になります。

例えば、往復利用をまとめたチケットや観光と組み合わせたきっぷなどがあります。

通常のきっぷよりも割安に設定されていることが多いため、用途に合わせて検討すると良いでしょう。

以下に一般的に利用されるお得な方法を整理しました。

| 方法 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 早割予約 | 事前購入で割引が受けられる | 変更・払い戻しに制限がある場合がある |

| 回数券 | 同一区間を繰り返し利用する場合に便利 | 有効期限があるため計画的に使う必要がある |

| 企画きっぷ | 観光や季節イベントに合わせたセット商品 | 販売期間や利用条件が限定されることが多い |

条件に合う割引を選ぶことで、費用を抑えながら快適に移動できます。

ただし、利用条件は鉄道会社によって異なるため、最新の案内を確認することが安心につながります。

出発前に確認したい準備チェックリスト

当日の移動を安心して進めるためには、ちょっとした事前確認が役立ちます。

出発前に確認しておきたいポイントをリスト化しました。

きっぷの有無と座席の確認

まずはきっぷを持っているかどうかを確認しましょう。

紙のきっぷの場合は券面の区間や日付、座席番号をチェックします。

電子チケットの場合はスマホに表示できる状態か、アプリが正常に動作するかを確認しておくと安心です。

乗車駅・乗り換え経路の確認

乗車駅のホーム番号や乗り換え方法を事前に確認すると、当日の移動がスムーズになります。

駅によっては構内が広く、ホームの位置が分かりにくい場合もあるため、前もって調べておくと迷いにくいです。

到着時間と降車駅の把握

到着予定時刻と降車駅を把握しておくことも重要です。

特に途中停車駅が多い場合は、事前にアナウンスや案内表示を確認しながら準備すると安心です。

降りる駅を間違えないよう、前もって意識しておきましょう。

以下のようなチェックリストを活用すると便利です。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| きっぷ | 券面の日付・区間・座席番号/電子チケットの表示確認 |

| 乗車駅 | ホーム番号・乗り換え経路を確認 |

| 降車駅 | 到着時間と駅名を把握しておく |

「きっぷ・乗車駅・降車駅」の3つを事前に確認しておくだけでも、当日の不安を減らせます。

ぜひ移動前のルーティンに取り入れてみてください。

改札の通り方と注意点

きっぷを持っていても、改札の通し方で迷うことがあります。

在来線と新幹線、それぞれの改札の仕組みを確認しておきましょう。

在来線改札を通るとき

在来線の改札を通過する際には、乗車券を改札機に投入します。

新幹線に乗り換える場合は、乗車券と特急券の2枚を同時に改札に入れることで、新幹線エリアに入ることができます。

紙のきっぷを使う場合は取り忘れに注意し、電子チケットの場合はスマホやICカードを改札にタッチして通過します。

新幹線改札を通過する手順

新幹線の改札では、乗車券と特急券を一緒に投入するのが基本です。

券売機や窓口で座席指定をした場合は、その情報も券面に記載されているため、きっぷを失くさないように注意しましょう。

電子チケットを利用する場合は、改札口に設置された読み取り機にスマホ画面やICカードをかざすだけで通過できます。

以下に改札の通過方法をまとめました。

| 利用方法 | 在来線改札 | 新幹線改札 |

|---|---|---|

| 紙のきっぷ | 乗車券を投入/新幹線利用時は乗車券+特急券 | 乗車券+特急券を同時に投入 |

| 電子チケット | ICカードやスマホを改札機にタッチ | QRコードやICカードを読み取り機にかざす |

ポイントは「必要なきっぷを一度に投入・提示する」ことです。

迷わないように、改札を通る前にあらかじめきっぷやスマホを取り出しておくとスムーズです。

乗車中に知っておきたいポイント

列車に乗ったあとは、座席の種類や車内の案内を正しく理解しておくことが大切です。

乗車中に確認しておきたい基本を整理しました。

座席指定と自由席の違い

指定席は事前に座席番号が決まっているため、確実に座れる安心感があります。

一方で自由席は座席が決まっていないため、混雑時には立つ場合もありますが、比較的自由に利用できるのが特徴です。

利用目的や混雑具合を考えて選ぶと良いでしょう。

車内アナウンスと案内表示の確認

新幹線や特急では、車内アナウンスや電光掲示板で停車駅や到着時刻が案内されます。

特に初めて利用する駅で降りる場合や乗り換えがあるときは、アナウンスや表示を意識して確認しておくと安心です。

また、座席上部やデッキ付近にも案内表示があるため、乗車中に確認すると次の行動が分かりやすくなります。

以下に、乗車中に確認したいポイントを整理しました。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 座席 | 指定席か自由席かを確認し、状況に合わせて選ぶ |

| 停車駅 | アナウンスや案内表示で降車駅を確認 |

| 時刻 | 到着予定時刻を確認して次の行動を準備 |

「座席・停車駅・時刻」を押さえておくことが、落ち着いた移動につながります。

慌てることなく車内時間を有効に使いましょう。

降車時に気をつけたいこと

降車のときも、きっぷの扱いや乗り換えの動線で戸惑うことがあります。

事前にポイントを知っておけば落ち着いて行動できます。

きっぷの回収と出口の通過方法

紙のきっぷを利用している場合、降車駅の改札できっぷを回収されることがあります。

乗車券と特急券を同時に通す場合は、改札を通過するときに必要な券が戻ってくるケースもあるため、取り忘れに注意しましょう。

電子チケットを利用している場合は、改札にスマホやICカードをかざすだけで通過できます。

乗り換えがある場合の注意点

降車後に別の列車へ乗り換えをする場合は、ホームや改札の位置を事前に確認しておくと安心です。

駅によっては構内が広く、移動に時間がかかることもあるため、余裕を持って行動するのがおすすめです。

また、案内表示や駅員の指示を確認しながら動くと、スムーズに次の列車へ乗り換えられます。

以下に降車時の確認ポイントをまとめました。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| きっぷ | 紙きっぷは回収される場合があるため取り忘れに注意 |

| 電子チケット | スマホやICカードを改札機にかざして通過 |

| 乗り換え | ホーム・改札の位置を確認し、余裕を持って移動 |

降車時は「きっぷの扱い」と「乗り換えルート」を意識するだけで、落ち着いて次の行動に移れます。

慌てず行動するためのちょっとした準備が安心につながります。

トラブル時の対応方法

きっぷを失くしてしまったり、列車に乗り遅れたりするケースもあります。

万が一のときに備えて、一般的な対応の流れを確認しておきましょう。

きっぷを紛失した場合

紙のきっぷを失くしてしまった場合は、早めに駅係員へ相談するのが基本です。

再購入が必要になるケースや、後日払い戻しの手続きを行う仕組みが設けられている場合があります。

電子チケットの場合は、アプリやICカードの履歴で確認できることも多いため、まずは端末の画面を表示して確認しましょう。

列車に乗り遅れた場合

指定した列車に間に合わなかった場合、利用条件に応じた対応が取られます。

自由席として利用できる場合や、追加の手続きが必要となる場合もあります。

乗り遅れたときは、まず案内表示や係員の説明を確認するのが安心です。

以下に代表的なトラブルと対応の考え方を整理しました。

| トラブル内容 | 一般的な対応例 |

|---|---|

| きっぷを紛失した | 駅係員に相談し、再購入や手続きを案内してもらう |

| 列車に乗り遅れた | 自由席として利用できる場合や、条件に応じた再手続きが必要な場合がある |

「困ったときは駅係員に相談する」という基本を押さえておけば、状況に応じた解決策が見つけやすくなります。

焦らず行動することが大切です。

まとめ|新幹線と特急をスムーズに利用するために

ここまでの内容を振り返りながら、安心して新幹線や特急を利用するためのポイントを整理します。

移動前の確認や準備に、ぜひ役立ててください。

きっぷの基本を理解することが大切

乗車券と特急券の役割の違いを押さえておくと、移動に必要な費用や手続きをスムーズに理解できます。

また、運賃と料金の区別を知っておけば、支払いの仕組みで迷いにくくなります。

購入方法や準備で移動をスムーズに

駅窓口や券売機、ネット予約など購入方法の特徴を知ることで、状況に合わせた選び方ができます。

さらに、出発前のチェックリストを確認しておけば、当日の行動が落ち着いて進められます。

乗車から降車まで安心して利用するために

改札の通過方法、車内での案内の確認、降車時の注意点を理解しておくと、移動全体を安心して進められます。

万が一トラブルがあっても、駅係員に相談するという基本を押さえておけば対応しやすくなります。

新幹線や特急を安心して使うための情報を一通り整理しました。この記事が移動の準備や確認の参考になれば嬉しいです。