もう「パスワードが分からない…」と悩む必要はありません。

本記事では、主要サービスごとのパスワード確認方法をはじめ、スマホやPCでの確認手順をわかりやすく整理しました。

さらに、パスワードを安全に管理するための工夫や、アプリ・紙での保存方法、そして2段階認証や漏洩チェックといった追加対策まで幅広く紹介します。

初心者の方でも読み進めながら自然と理解できる構成になっているので、最後まで読んでいただければ、安心してパスワードを扱える知識が身につくはずです。

今日から少しずつ取り入れて、より安全なオンライン環境を整えていきましょう。

パスワード確認の重要性を知る

パスワードは、オンラインサービスを利用する際に自身の情報を守るための大切な仕組みです。

もし不正に利用されてしまえば、個人データやアカウントが危険にさらされる可能性があります。

そのため、パスワードを正しく確認し、管理することは欠かせません。この章では、なぜパスワード確認が重要なのか、どのような場面で必要になるのかを整理していきます。

なぜパスワード確認は欠かせないのか

パスワードは「鍵」の役割を果たしています。もし誤ったパスワードを入力してしまうとログインできないだけでなく、複数回失敗することでアカウントがロックされることもあります。

また、パスワードを定期的に確認することで「どのサービスでどのパスワードを使っているのか」を把握でき、混乱を避けられます。

よくあるトラブルとその背景

よくあるトラブルとしては「複数サービスで同じパスワードを使い回していたために混同してしまう」「ブラウザやアプリに保存していたが、端末変更で分からなくなった」などが挙げられます。

背景には、利便性を優先して記録方法を統一していないことや、記憶だけに頼っていることが多くあります。

日常でパスワード確認が必要になる場面

パスワード確認が必要になる典型的なシーンは次のような場合です。

| 場面 | 確認の理由 |

|---|---|

| 新しい端末を購入したとき | アカウント移行時に再ログインが必要になるため |

| ブラウザやアプリの設定を初期化したとき | 保存していたパスワードが消えてしまうことがあるため |

| しばらく利用していないサービスを再開するとき | 入力を求められても思い出せない場合があるため |

このように、パスワードの確認は日常的に必要になる可能性がある行動のひとつです。

安全に扱うためには、確認方法と管理方法を理解しておくことが大切です。

安全なパスワードとは?基本知識を整理

パスワードを正しく確認する前に、そもそも安全なパスワードの条件を理解しておくことが重要です。

複雑さや長さを意識せずに作成したパスワードは、外部から推測されやすくなる可能性があります。

また、同じパスワードを複数のサービスで使い回すと、ひとつの情報流出が他のアカウントにまで影響することがあります。

この章では、パスワードに関する基礎的な知識を整理します。

覚えておきたい安全なパスワードの条件

強度の高いパスワードには、いくつかの条件があります。以下は一般的に推奨される要素です。

- 最低でも12文字以上で設定する

- 大文字・小文字・数字・記号を組み合わせる

- 誕生日や電話番号など個人情報を使わない

- 辞書に載っている単語をそのまま使用しない

例えば「Password123」のような単純な組み合わせは、第三者に推測されやすい例として知られています。

一方、複数の要素を混在させたランダムな組み合わせは、より安全性が高まります。

同じパスワードを使い回すリスク

便利さを優先して、複数のサービスに同じパスワードを設定してしまうことは少なくありません。

しかし、この行動はリスクを高めます。

あるサービスでパスワードが漏洩した場合、他のアカウントにも不正にアクセスされる恐れがあるためです。

以下の表は、パスワード使い回しによって起こり得るリスクの例です。

| 状況 | リスク |

|---|---|

| 同じパスワードをSNSとメールに利用 | SNSが突破されると、メールアカウントも同様に危険にさらされる |

| ネット通販とオンラインバンキングで同じパスワードを利用 | 通販サイトの情報漏洩が銀行口座の不正利用につながる可能性 |

このように、パスワードの強度と使い分けは、オンライン上での安全性を保つために欠かせない基本知識といえます。

パスワード確認の正しい手順

パスワードを扱う際には、単に「思い出す」や「入力する」だけでなく、安全に確認する手順を知っておくことが大切です。

この章では、パスワード確認に必要な基本知識や、初心者でも実践できる流れ、さらに確認時に意識すべき注意点について整理します。

知っておきたい基本知識と用語

パスワード確認に関連して覚えておきたい用語には、以下のようなものがあります。

- ログイン情報:ユーザー名やメールアドレスとパスワードの組み合わせ

- リセット:忘れてしまった場合に新しいパスワードを再設定する操作

- 保存機能:ブラウザやアプリが自動でパスワードを記録し、次回入力を省略できる機能

これらの用語を理解しておくことで、案内画面やヘルプを読んだときに混乱しにくくなります。

初心者でもできるパスワード確認の流れ

多くのサービスでは、以下のような手順でパスワードを確認または変更することができます。

- ログイン画面にアクセスし「パスワードを忘れた場合」などのリンクを選択

- 登録済みメールアドレスや電話番号を入力

- 送信された認証コードを確認し、入力

- 新しいパスワードを設定、もしくは既存のパスワードを再確認

この流れを理解しておくと、いざというときにも落ち着いて対応できます。

確認時に注意したいポイント

パスワード確認を行う際には、以下の点に注意することが重要です。

- 公共のWi-Fiなど、不特定多数が利用する環境で操作しない

- フィッシングサイトに誘導されていないか確認する

- 入力後は必ずログアウトしてから端末を他人に渡す

これらを意識することで、パスワード確認の際にリスクを抑えることができます。

デバイス別パスワード確認の方法

パスワードの確認は、利用するデバイスによって手順が異なる場合があります。

スマートフォンとパソコンでは画面表示や操作の流れが異なるため、それぞれの特徴を理解しておくと便利です。

この章では、代表的なデバイスごとの確認方法を整理します。

スマートフォンでの確認方法

スマートフォンでは、アプリやブラウザに保存されたパスワードを確認できるケースがあります。代表的な方法は以下の通りです。

- iPhoneの場合:「設定」→「パスワード」から保存済みパスワードを確認可能

- Androidの場合:「設定」→「Google」→「パスワード マネージャー」から確認可能

- ブラウザアプリ:ChromeやSafariなどで保存されているパスワードを管理画面から閲覧

ただし、確認時には指紋認証や顔認証など、本人確認を求められることが一般的です。

パソコンでの確認方法

パソコンを利用している場合、ブラウザやOSの機能を使って保存済みのパスワードを確認できます。

- Windows:「コントロールパネル」や「資格情報マネージャー」で確認可能

- Mac:「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「キーチェーンアクセス」から確認可能

- ブラウザ:Google ChromeやMicrosoft Edgeの「設定」→「パスワード」から閲覧

パソコンでの確認は操作範囲が広い分、誤って不要な情報を開示してしまう可能性もあるため、周囲の環境に注意しながら行うことが推奨されます。

主要サービスごとのパスワード確認ガイド

パスワードの確認方法は、利用するサービスによって異なります。

この章では、代表的なオンラインサービスでの確認手順を整理し、利用者がよく直面するケースをまとめます。

Googleアカウント(Gmail)の場合

Googleアカウントは、多くのユーザーがメールやクラウド、YouTubeなどで利用しています。パスワードを確認する場合は次の流れが一般的です。

- Googleアカウントのログイン画面にアクセス

- 「パスワードを忘れた場合」を選択

- 登録済みのメールアドレスや電話番号に認証コードを送信

- 認証が取れたら新しいパスワードを設定

Googleはセキュリティ対策として既存のパスワードを直接表示することはありません。

そのため、再確認ではなく再設定が基本になります。

SNS(X・Instagramなど)の場合

SNSでは、パスワードを忘れた際に以下のような流れで確認または再設定が可能です。

- X(旧Twitter):ログイン画面から「パスワードを忘れた場合」を選び、登録メールまたは電話番号で認証

- Instagram:「ログインに関するヘルプ」からメールやSMSでリンクを受け取り、再設定

これらのサービスでもパスワードの直接表示は行われません。

本人確認を経て、新しいパスワードを設定する形となります。

ネット銀行や通販サイトの場合

金融系サービスやECサイトでは、セキュリティ保護の観点からパスワードを画面上で確認することはできません。

代わりに、以下の方法が用意されています。

- メールアドレスや登録済み電話番号を用いた再設定

- ワンタイムパスワードや追加認証を利用した本人確認

- 必要に応じてサポート窓口へ問い合わせ

特にオンラインバンキングでは、不正利用を防ぐために認証方法が複数組み合わされている場合が多く、確認というより再設定と追加認証が中心となります。

パスワードが確認できないときの解決策

どのサービスでもパスワードが直接表示されるケースは限られています。

そのため、思い出せないときや確認できないときには再設定や問い合わせによる対応が基本になります。

この章では、代表的な解決策を整理します。

パスワードを忘れたときのリセット方法

多くのサービスでは、ログイン画面に「パスワードを忘れた場合」といったリンクが用意されています。

一般的なリセット手順は次の通りです。

- ログイン画面から「パスワードを忘れた場合」を選択

- 登録済みのメールアドレスや電話番号を入力

- 届いた認証コードやリンクを利用して本人確認を実施

- 新しいパスワードを設定する

サービスによっては追加の本人確認が必要になることもあります。

再設定時に意識したいセキュリティ上の注意点

新しいパスワードを設定するときは、以下の点に注意しましょう。

- 過去に使用したパスワードは避ける

- 複数のサービスで同じものを設定しない

- 推測されにくい文字の組み合わせを使う

- メモに残す場合は安全な場所に保管する

これらを意識することで、再設定後も安全性を確保しやすくなります。

どうしても確認できない場合の相談先

登録情報が不明な場合や、認証用のメール・電話番号が利用できない場合には、各サービスの公式サポート窓口へ問い合わせる必要があります。

代表的な対応例は次の通りです。

| サービス | 相談方法 |

|---|---|

| Googleアカウント | 公式ヘルプページの「アカウント復元」フォーム |

| SNS(X、Instagramなど) | ログイン画面から「サポートに問い合わせ」を選択 |

| ネット銀行・ECサイト | 公式サイトに掲載のカスタマーサポート窓口 |

ただし、サポートによる対応内容はサービスごとに異なります。

必要な情報が分からない場合は「分からない」と伝えて相談するのも適切です。

パスワードを安全に運用するための工夫

パスワードは確認や再設定だけでなく、日常的に安全に管理する工夫が求められます。

この章では、管理アプリの活用や、自分で工夫する方法について紹介します。

パスワード管理アプリの選び方と使い方

複数のパスワードを一括で管理できる「パスワード管理アプリ」を利用すると、覚える負担を減らしやすくなります。

アプリを選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 信頼できる提供元であること

- 端末やブラウザとの連携機能があること

- 多要素認証に対応していること

利用する場合は、マスターパスワードを設定し、そこから各サービスのパスワードを自動生成・保存する方法が一般的です。

アプリを使わずに管理する場合の工夫

アプリを利用しない場合でも、いくつかの工夫で安全性を高められます。

- 各サービスで異なるパスワードを設定する

- 数字や記号を混ぜた規則性のある独自ルールを作る

- 利用頻度が低いサービスは定期的にリセットする

このように工夫することで、外部に依存せずに自分なりの管理方法を確立できます。

紙に控えるときの安全な方法

パスワードを紙に書き留める場合には、以下のような工夫が有効です。

- パスワードをそのまま書かず、ヒント式で控える

- 保管場所は人目につかない安全な場所に限定する

- 定期的に内容を見直し、不要な情報は破棄する

紙に記録する方法はオンラインでの漏洩リスクを減らす一方で、紛失や盗難の危険もあるため取り扱いには十分注意が必要です。

より安心のためにできる追加対策

パスワードを確認・管理するだけでなく、追加のセキュリティ対策を取り入れることで、さらに安心してサービスを利用できます。

この章では、代表的な2つの方法を紹介します。

パスワード漏洩チェックサービスの利用

インターネット上では、サービスから流出したIDやパスワードが出回ることがあります。自身の情報が漏洩していないかを確認できるサービスとして、以下のようなものが知られています。

- Google パスワードチェックアップ:保存されているパスワードが漏洩していないか確認できる機能

- Have I Been Pwned?:メールアドレスを入力して、過去に漏洩が報告されているか確認できるサービス

これらを利用することで、パスワードの見直しが必要かどうかを把握できます。

ただし、利用する際は必ず公式サイトからアクセスすることが大切です。

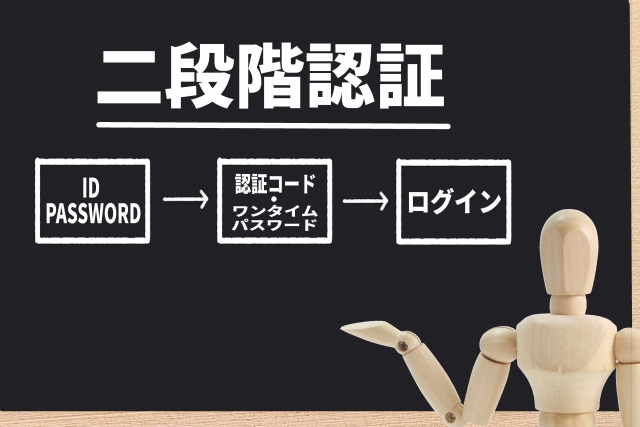

2段階認証を取り入れるメリット

パスワードに加えて、別の認証方法を組み合わせる「2段階認証」を導入すると、セキュリティが強化されます。代表的な方法は以下の通りです。

- SMSやメールに送られる確認コードを入力する

- 認証アプリ(Google Authenticatorなど)を利用する

- 生体認証(指紋や顔認証)を組み合わせる

2段階認証を利用することで、仮にパスワードが第三者に知られても、追加の認証を突破しない限りログインされにくくなります。

多くの主要サービスが対応しているため、積極的に設定しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)と疑問解消

パスワードに関しては、利用者が日常的に抱く疑問が少なくありません。

この章では、よくある質問とその考え方を整理し、トラブルや不安を解消するための参考にしていただける内容をまとめます。

パスワード入力は何回まで間違えられる?

サービスによって異なりますが、一定回数を超えて入力を間違えると、アカウントが一時的にロックされる仕組みが一般的です。

回数の上限は「分からない」場合もありますが、不正利用を防ぐ目的で設定されているため、何度も試すのではなく、早めにリセット手続きを利用する方が安全です。

パスワードはどのくらいの頻度で変更すべき?

以前は「定期的に変更すること」が推奨されることもありましたが、現在では必ずしも頻繁な変更が推奨されているわけではありません。

重要なのは、強度のあるパスワードを設定し、漏洩が確認された場合には速やかに変更することです。

推測されにくいパスワードの作り方

安全性を高めるためには、以下の工夫が役立ちます。

- 大文字・小文字・数字・記号を混ぜる

- 複数の単語を組み合わせて長めにする

- 意味のない文字列を含める

例えば「Blue!Tree9$River」のように、複数の要素を混在させると推測されにくくなります。

無料のパスワード管理アプリは安全?

無料アプリでも便利なものはありますが、安全性については提供元や機能により差があります。

利用する場合は、信頼できる公式ストアから提供されているかを確認し、レビューやサポート情報をチェックして選ぶと安心です。

不明な場合や判断が難しい場合には「分からない」として利用を控えることも選択肢の一つです。

確認時に避けたい危険な行動

パスワードを確認するときに次のような行動は避けましょう。

- 公共の場で画面を開いたままにする

- 不審なメールやサイトにパスワードを入力する

- 第三者にパスワードを直接伝える

これらを避けることで、日常的な利用におけるリスクを減らすことができます。

まとめ|パスワード確認と管理を習慣化しよう

本記事の内容を簡潔に振り返ると、次のように整理できます。

- パスワード確認はアカウントを守るために欠かせない

- 安全なパスワードには「長さ・複雑さ・使い分け」が必要

- 確認手順はサービスやデバイスによって異なる

- 忘れた場合はリセットや公式サポートを利用する

- 管理アプリや工夫によって日常的な安全性を高められる

- 漏洩チェックや2段階認証でさらに安心につなげられる

- FAQを参考にすることでよくある疑問や不安を解消できる

パスワードは一度設定すれば終わりではなく、確認や管理を習慣化することが大切です。

難しく考える必要はなく、少しの工夫で安心感を持ってインターネットを利用できます。

今日からできることを取り入れながら、安全で快適なオンライン環境を整えていきましょう。